![『古事記』[序文] ①「過去の回顧」口語訳と解説 序文は偽書か](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_3274.jpeg?fit=730%2C482&ssl=1)

「古事記」には序文があります。

「古事記」を編纂した太安萬侶が元明天皇に献上した際の上表文とされています。

・君主に文書を奉ることや

・その文書

のことです。

太安萬侶が実在した人物であったか、長い間疑問視されていましたが昭和54年に奈良市の茶畑で偶然墓室が発見され、その中から遺骨や真珠と共に銅板製の墓誌が見つかり実在していたことがわかりました。

墓誌には太安萬侶は現在の奈良市に住み「古事記」の編纂をし、養老7年(723年)に亡くなったことが記されています。

序文は「過去の回顧」「古事記の企画」「古事記の成立」という項目があります。

この記事では「過去の回顧」を読み解いていきます。

「過去の回顧」には「古事記」の簡単なまとめと、「古事記」を編纂した目的が記されています。

「古事記」上巻 序文 「過去の回顧」の口語訳

(元明天皇の臣下の)安萬侶でございます。

そもそも、宇宙の初めの混沌としていてまだ生成力も形も現われなかった頃のことは、名付けようもなく、動きもなく、誰もその形状を知るものはありませんでした。

しかしながら、天と地とが初めて分かれるとアメノミナカヌシ、タカミムスビ、カミムスビの三神が、万物創造の最初の天神となり、また陰と陽の二つの気に分かれると、イザナギ、イザナミの二神が万物を生み出す祖神となりました。

イザナギは、黄泉国を訪れて現世に帰り、禊ぎをして目を洗うときに日(アマテラス)と月(ツクヨミ)の神が現われ、海水に浮き沈みして身を洗うと、多くの神々が出現したのです。

天地万物の発生する以前のことは不明な点が多いのですが、神代からの古伝承によって、神が国土を生み島々を生んだ際のことを知ることができます。

正しく知るところで、天の石屋戸の神事で、賢木の枝に鏡を懸け、天の真名井の誓約(ウケイ)で、スサノオが玉を嚙んで吐き、こうして代々の天皇が相続くことになり、アマテラスが剣を嚙み(誓約の時、剣を噛んで神々が生まれた)、スサノオが大蛇(ヤマタのオロチ)を退治して後、多くの神々が繁栄したのです。

その後、天の安原の河原で神々が相談し(葦原中国を天津神が治めようという計画のこと)、タケミカヅチが

稲佐の浜に降って、オオクニヌシと交渉して葦原中国を平定することができました。

ある時は、川から現われた荒らぶる熊の神に悩まされ、天津神の降した霊剣をタカクラジが奉り、ある時は、尻尾のある人(土蜘蛛のこと)に道で遇いながら、八咫烏の導きで吉野に入られました。

(第10代)崇神天皇は夢に神の諭しを受けて天津神や国津神を崇敬され(大物主神を祀り疫病退散をしたので)賢君と称えられています。

(第16代)仁徳天皇は民家の煙を見て民を慈しまれたので、現在では聖帝と伝えられています。

(第13代)成務天皇は近江の高穴穂宮で、国郡の境を定め地方を開発されました。

(第19代)允恭天皇は飛鳥宮で、氏や姓を正しく制定されました。

このように、歴代天皇の政治は、それぞれ異なり、派手なものと地味なものとの違いはありますが、古代の様子を明らかにすることによって、教えの道が廃れてしまう時には正し、今を顧みて、人道道徳の絶えようとする際の参考にならないはずはありません。

(「古事記の企画」に続く)

序文の文体

序文の文体は四六駢儷体(シロクベンレイタイ)という文体で書かれています。

四六駢儷体とは

漢文の文体の一つで、主に四字・六字の句を基本として対句を用いる華麗な文体です。

漢、魏の時代に起こり唐にかけて流行しました。

日本では奈良、平安時代に盛んに用いられた文体です。

文体は長孫無忌の書いた「上五経正義表」の文体に倣ったのではないかと言われています。

上五経正義表とは

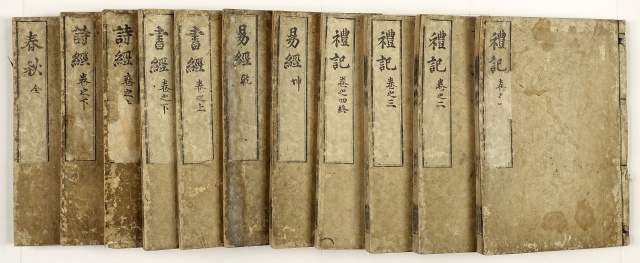

五経正義表とは五経(周易、尚書、毛詩、礼記、春秋)の注釈書。

正義とは注釈のことです。

上が付くのは長孫無忌が「五経正義」にそえて献上した上表文ということです。

はるさん的補足 序文の偽書説

序文は「古事記」の編纂が終了した後に編纂を行なったとされている太安萬侶が書いた挨拶文ですが、「偽書ではないか(太安萬侶が書いた物ではないのではないか)」という疑念は根強くあります。

それは

「古事記」本編は漢字で書かれているものの、「日本語で書かれた音訓混じり」であるのに対して序文は漢文らしい漢文(四六駢儷体)で書かれていることから別の人が後世書いたのではないか。

上表文なので天皇の所にあるはずなのに、誰かが持ってきたのか?

という疑問があるからです。

また私個人としては編纂した本人が書いたにしては、仁徳天皇の後に成務天皇について書かれているなど、文章が美しくても内容的に雑な面があるように感じています。

その論争は未だに続いています。

みなさんは序文は偽書だと思いますか?

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(序文から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)