前回までのあらすじ

天下を治めるために東に向かっていた

「イハレビコ(神武天皇)」一行は熊野に上陸しました。

そこでも困難が待ち構えていましたが、

「タカクラジ(高倉下)」が夢のお告げにより得た太刀で難を逃れました。

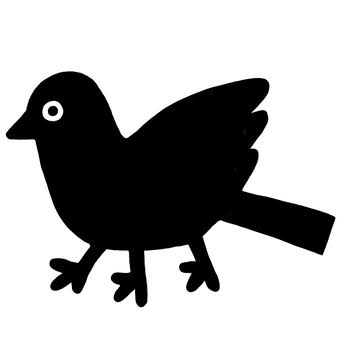

「古事記」における八咫烏の先導

高天原の「タカミムスビ(高御産巣日神)」は(地上を見て)

そこには荒ぶる神が大勢いる。

これから天より八咫烏(ヤタガラス)を遣わす。

八咫烏が飛び立つ後を進みなさい。

と言いました。

そこで、言われた通りに八咫烏の後を進むと、

・吉野川の川上で魚を獲っていた「ニエモツノコ(贄持之子)」

・光る井戸から出て来た国津神の「イヒカ(伊氷鹿)」

・巌を押し分けて出て来た国津神の「イワオシワクノコ(石押分之子)」が

と言いました。

・「ニエモツノコ(贄持之子)」は阿陀の鵜飼の祖

・「イヒカ(伊氷鹿)」は吉野の首の祖

・「イワオシワクノコ(石押分之子)」は吉野の国巣(クズ)の祖

で、この部分は熊野の土豪たちの帰順を表していると言われています。

一行はさらに道もない山を越えて宇陀に進みました。

宇陀では宇陀の豪族

「エウカシ(兄宇迦斯)」「オトウカシ(弟宇迦斯)」兄弟に八咫烏を遣わせて尋ねさせました。

「エウカシ」は聞くなり八咫烏を音の出る矢を射て追い返しました。

しかし「エウカシ」は十分な兵を集めることができず軍勢を進めることは出来なかったので、

一旦仕えるふりをして、大きな御殿を作り、

その中に押機(オシ)を作って騙し撃つことにしました。

押機とは踏むと撃たれて圧死する仕掛け道具です。

これを知った「オトウカシ」は

「イハレビコ(神武天皇)」一行を迎えに来て「エウカシ」の罠を密告します。

そこへ「大伴連(オオトモムラジ)の祖」である「ミチノオミノミコト(道臣命)」と

「久米直(クメノアタイ)らの祖」である「オオクメノミコト(大久米命)」の2人が

と言い、「エウカシ」を追い入れると「エウカシ」は自分が作った押機に打たれて死んでしまいました。

「ミチノオミノミコト(道臣命)」と「オオクメノミコト(大久米命)」はすぐに「エウカシ」を引きずり出して切り刻みました。

それ故にその地を血原といいます。

八咫烏とは?

八咫烏の咫とは

八咫烏の咫(アタ)というのは、手を広げた時の親指から中指の長さの単位で18cmくらいのことです。

八咫なので144cm?ということではなく

「とても大きなカラス」という意味です。

何故、先導役がカラスか?

古来よりカラスは「神の遣いの霊鳥」とされていました。

中国でもカラスは「火の精」や「太陽の遣い」とされていたそうです。

そして熊野でカラスを「神の遣いの御先(ミサキ)神」として信仰されていたことが、

この神話に反映されていると思われます。

八咫烏の脚は3本か?

八咫烏は「3本足のカラス」のイメージが定着しています。

しかし「古事記」にも「日本書紀」にも3本足とは書かれていません。

それが何故3本足で描かれるようになったかは不明ですが

中国には3本足のカラスが太陽の中に住んでいるという言い伝えがあり、それが太陽の黒点を表しているとされてきました。

この伝承が日本に伝えられて太陽神「アマテラス」が遣わせたとされる八咫烏に影響を与えたのかも知れないと言われています。

キトラ古墳の壁画や法隆寺の玉虫厨子にも太陽と3本足のカラスの絵が描かれているので、日本にも太陽と3本足のカラスを結びつける考えが古くからあったことがわかります。

はるさん的補足 八咫烏と日本代表

八咫烏といえばサッカーやフットサルの日本代表のエンブレムですね!

これは「日本サッカーの生みの親」と言われる中村覚之助氏が、

熊野那智勝浦出身だったので、

中村氏に敬意を表して「熊野那智大社」の眷属である八咫烏が1931年に日本サッカー協会によって採用されたそうです。

「神武天皇」を導いてくれたように、日本代表を勝利に導いてくれるといいですね!

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(天地開闢から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)