![『古事記』イザナキとイザナミによる「国生み②』[六嶋]現代語訳と解説](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2024/12/23857824-1-edited-scaled.jpg?fit=2560%2C1440&ssl=1)

婚姻をし直したイザナキとイザナミは国生みを始めました。

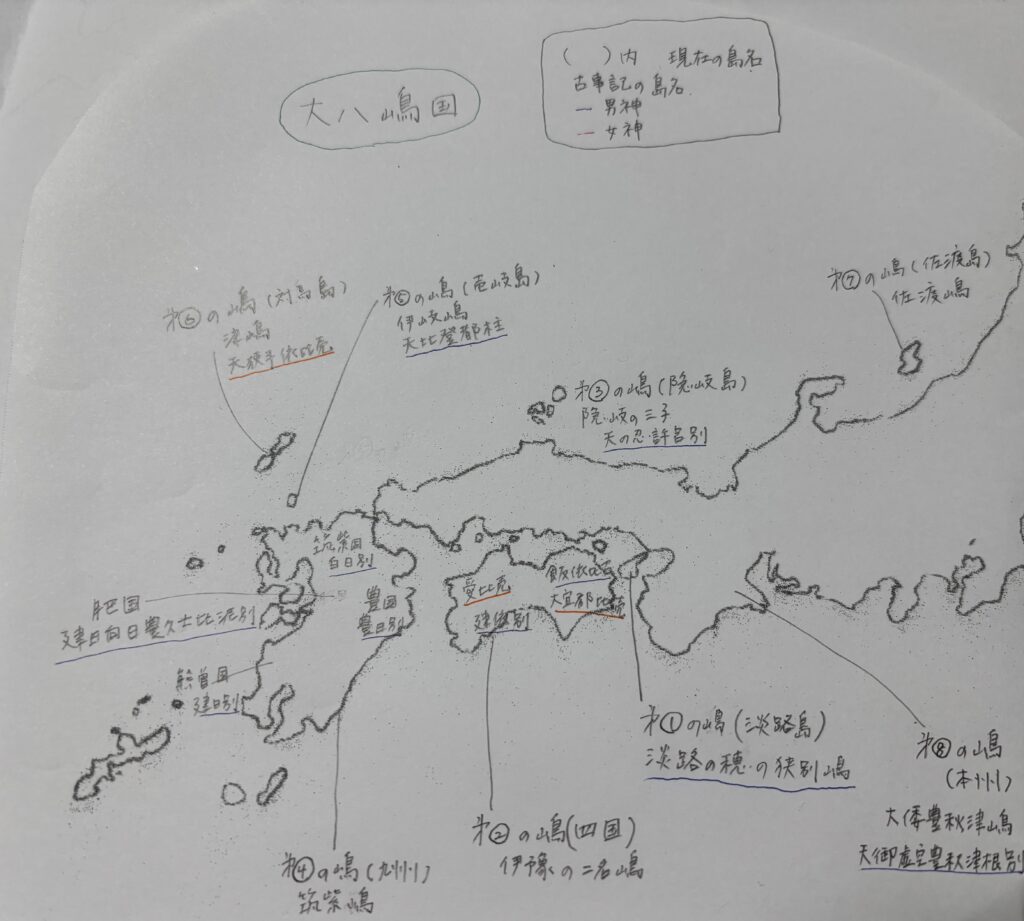

まずは大きな8つの島が生まれました。

それらを大八嶋国(オオヤシマクニ)といいます。

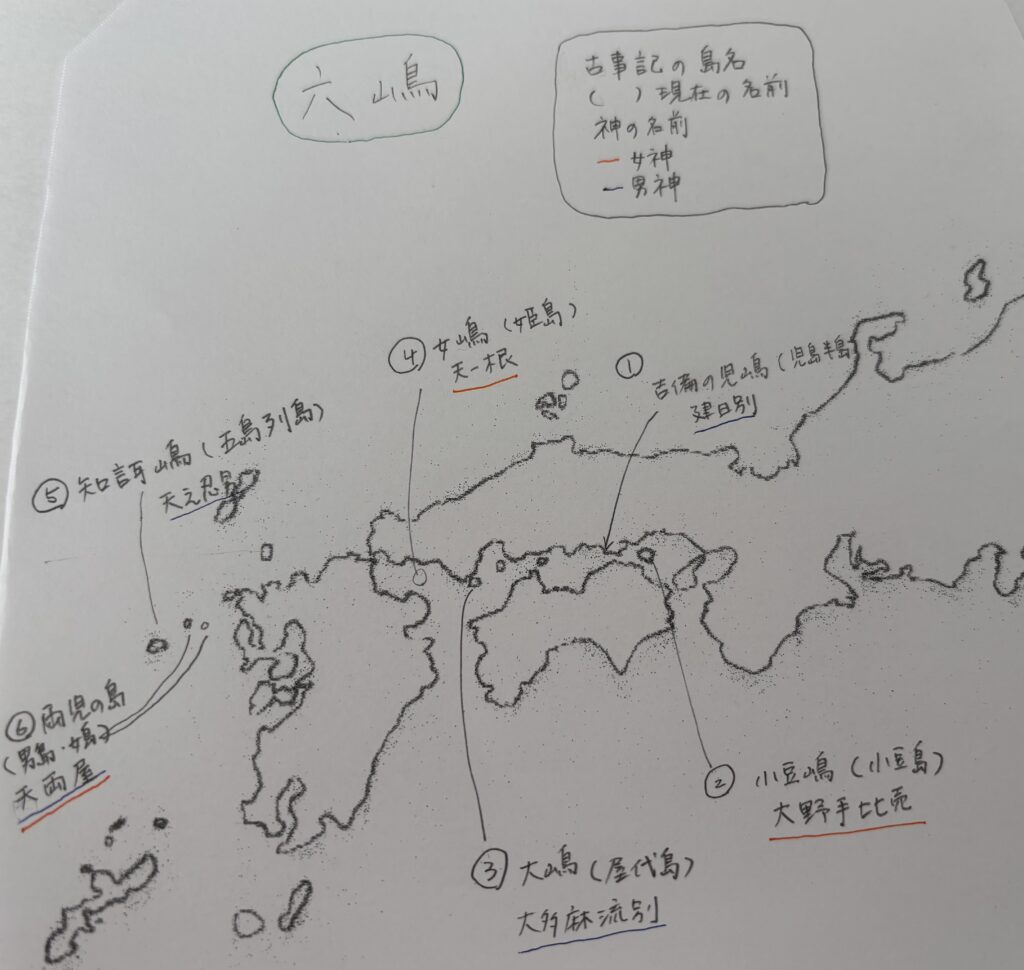

つぎに生むのは6つの島です。

これらは六嶋(ムシマ)と呼ばれます。

「国生み」(六嶋)

『古事記』イザナキとイザナミによる「国生み①」[大八嶋国] 現代語訳と解説

の続きになります。

()内とオレンジ色の🔸内は注釈です。

そののち、帰った時に、

①吉備児島(キビノコジマ・現在の児島半島)を生みました。

またの名を建日方別(タケヒガタワケ)といいます。

児島半島は現在は岡山県倉敷市と陸続きの半島ですが、江戸時代までは島だったようです。

児島と吉備本土の間にはかつて藤戸海峡がありました。

古くから重要な航路とされていて、日本書紀では大八嶋国の一つに数えられています。

建日方別のお名前の意味は不明ですが、「児島近くで吹く風か」と言われています。

②次に小豆島(アズキシマ・現在の小豆島ショウドシマ)を生みました。

またの名を大野手比売(オオノデヒメ)といいます。

小豆島は①の児島と淡路島の間にあります。

小豆島は淡路島と並んで航路の重要拠点だったと思われます。

大野手比売は「大きな野の女神」という意味です。

③次に大島(オオシマ・現在の周防大島の屋代島)を生みました。

またの名を大多麻流別(オオタマルワケ)といいます。

大島には幾つかの候補があります。

本居宣長は「航路から考えると周防大島の屋代島ではないか」と述べていますが、異議を唱える研究者もいます。

大多麻流別は「偉大な船が停泊する男神」という意味です。

④次に女島(ヒメシマ・現在の姫島)を生みました。

またの名を天一根(アマヒトツネ)といいます。

女島は大分県の姫島だと思われます。

天一根は「天に接する一つの根元」という意味です。

大八嶋国の5番目の壱岐島の天比登都柱と対に命名されたかもしれません。

⑤次に知訶島(チカノシマ・現在の五島列島)を生みました。

またの名を天之忍男(アメノオシオ)といいます。

現在でも五島列島に小値賀島(オジカシマ)という島があることから、知訶島は五島列島だと思われます。

天之忍男は「天に繋がる立派な威力のある男神」という意味です。

⑥次に両児島(フタゴノシマ・現在の男島と女島)を生みました。

またの名を天両屋(アメノフタヤ)といいます。

両児島は五島列島の南西に位置する男女群島の男島・女島だという説があります。

天両屋は未詳ですが、男島・女島を「海上に並ぶ二軒の家に見立てた」のではないかという説があります

吉備児島から天両島まで合わせて六嶋(ムシマ)です。

イザナキとイザナミは大八嶋国を生んだ後一旦帰ったか

地図がとても見にくいのですが、大八嶋国は淡路島からほぼ左回りで四国、隠岐島、九州、壱岐、対馬、佐渡島、畿内の順に生まれました。

本居宣長は

「大八嶋国を生んだ後、イザナキとイザナミは一旦、淤能碁呂嶋にもどったのではないか?」

と述べています。

「六嶋」は遣唐使の南路航路か?

六嶋は「古事記」では大八嶋国に付随して記述されている小さな島々です。

そのため、

六嶋は遣唐使の南路航路の開発を反映させて、安全を神話によって保障する目的があったのではないかとする説もあります。

「古事記」の記述は推古天皇までです。

しかし、「古事記」が編纂されたのは712年。

遣唐使は630年から派遣されていました。

山上憶良らエリートを送り出しても無事に帰国できたのは5割程度だったと言われています。

ですから、海賊や座礁、台風などの困難を回避して無事に帰国できるように航路の島々を「イザナキとイザナミが生んだ神の島(だから守ってくれる)」という伝承が作られ、「古事記」編纂時に盛り込んだ可能性はありますね。

終わりに

イザナキとイザナミは日本で最初の夫婦です。

天津神の命令で国生みをしました。

島々には神のお名前がつけられており、日本国土そのものが神だという内容ですね。

次はいよいよ (土地ではない)神生みになります。

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(天地開闢から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)

![[タロット]あなたの『パーソナルカード』と2024年『イヤーカード』](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2023/12/2601820-1-edited-scaled.jpg?fit=2560%2C1440&ssl=1)

![『古事記』イザナキとイザナミによる「国生み①」[大八嶋国] 現代語訳と解説](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2024/12/24868753-1-edited.jpg?fit=300%2C169&ssl=1)