これまでのあらすじ

熊曽征伐や出雲征伐を終えたばかりの日本武尊(ヤマトタケル)に、景行天皇は東征に行くよう命じました。

日本武尊は伊勢にいる叔母の倭比売(ヤマトヒメ)の所に行き、

と言って泣きました。

倭比売は日本武尊に草薙の剣(アメノムラクモ)と袋を渡します。

「古事記」での東征のはじまり

日本武尊は尾張国に行き、尾張の国造の先祖である「美夜受比売(ミヤズヒメ)」の家にお入りになりました。

そして美夜受比売と結婚しようとお思いになりましたが、都に戻る時に結婚しようとお思いになって、結婚の約束をして東国に行き、ことごとく山河の荒々しい神と服従しない者どもを、言葉で手懐け平定されました。

相模国に行かれた時には国造が偽って

この沼の中にひどく強暴な神が住んでいます。

と言いました。

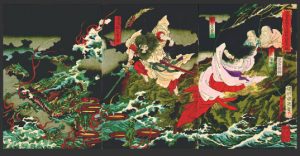

日本神話タロット 極参 剱ノ漆 (ソード7) 「暗躍」

剱ノ漆 (ソード7)の意味

・正位置

盗難、現実逃避、横道にそれる、欺く、責任回避

・逆位置

謝罪、信頼の回復、客観的な判断

解説文写し

猛威を振るっていたヤマトタケルを疎ましく思った者達が、ヤマトタケルを殺すための計画を練っています。

武器を盗み力を削いだあと、沼の調査と嘘をついて蛮族をけしかけました。

しかしヤマトタケルの力は凄まじく、物ともしませんでした。

参考記事

はるさん的補足 日本神話に出てくる剣

日本武尊は倭比売に草薙の剣(アメノムラクモ)を授かりました。

このように古事記にはアイテムとして剣が度々登場して来たので、おさらいをしましょう。

天沼矛(アメノヌボコ)

天地開闢の時、伊耶那岐命(イザナギ)と伊邪那美(イザナミ)が使った鉾

天之尾羽張(アメノヲハバリ)

伊邪那美が迦具土神(カグツチ)を出産したことで亡くなり、それを怒った伊耶那岐が息子である迦具土の首をはねるために使った剣

十束の剣(日本書紀では「蛇麁正(オロチノアラマサ」)

須佐之男(スサノオ)がヤマタノオロチを切った時に使った剣

大量(オオハカリ) 別名、神度剣(カンドノツルギ)

阿遅志貴高日子根(アジスキタカヒコネ)が天若日子(アメノワカヒコ)の喪屋を切り倒した時の剣。

古事記の時代から日常的に多くの剣が使われていたでしょうけれど、神がかった剣には、このようにカッコいい名前がつけられてます。

この時代の先人達の言葉を作るセンスを感じることができますね。

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(天地開闢から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)