鉱物の硬度は「モース硬度」で表されます。

モース硬度は「引っ掻いた時に傷がつきやすいかどうか」を表すもので衝撃の耐久性ではありません。

鉱物の多くは特定の割れやすい方向があります。

それを劈開(ヘキカイ)といいます。

劈開について

鉱物は一定の結晶構造を持つので、原子の結びつきが最も弱い方位を伴うことが多くあります。

弱い面に沿って力を加えると割れやすい性質が出てしまいます。

このような現象を劈開といい、割れた面を劈開面といいます。

例) 劈開が著しい「雲母」

雲母は「千枚はがし」と言われるほど何枚でも同じ一つの方向に剥がれる鉱物です。

劈開、劈開面がわかりやすい鉱物ですね。

劈開の程度を表す用語

劈開の程度は劈開面の平さによって5つに分けられます。

もっと細かく分類されることもありますが

ここでは5つの用語と代表的な鉱物を紹介します。

① きわめて完全

同じ方向にきれいに平面で割れやすいもの。

・雲母

・方鉛鉱

・滑石

など

② 完全

やや完全な平面で割れるもの。

・ダイヤモンド

・トパーズ

など

③ 明瞭

明らかに平面性が認められるもの。

など

④ 不明瞭

かなり凹凸があるがかろうじて平面性が認められるもの。

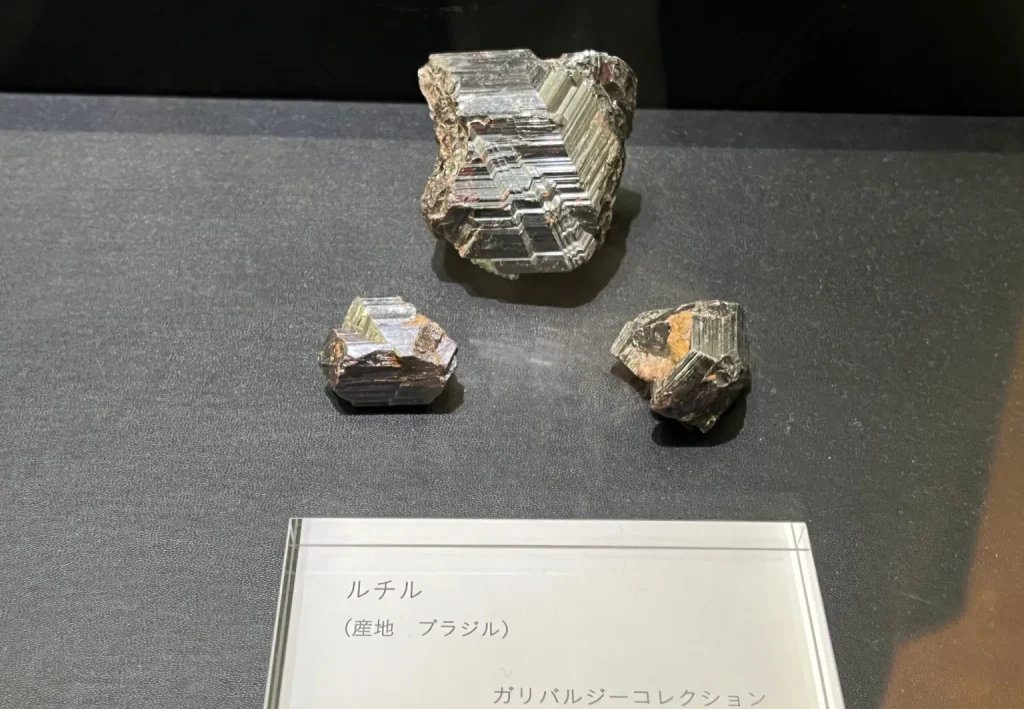

・ルチル

など

⑤ なし

・自然金

・ヒスイ

など

劈開の方向

鉱物は割れる方向もさまざまです。

特定の面に垂直な方向の原子・イオン・分子間の結合力が弱いことで割れる方向の数も変わってきます。

ここでは4つの種類と代表的な石を紹介します。

「神秘的で美しい石図鑑」ナツメ社 p233

からお借りしています。

① 一方向に劈開

・雲母

・トパーズ

など

② 二方向に劈開

・ルチル

など

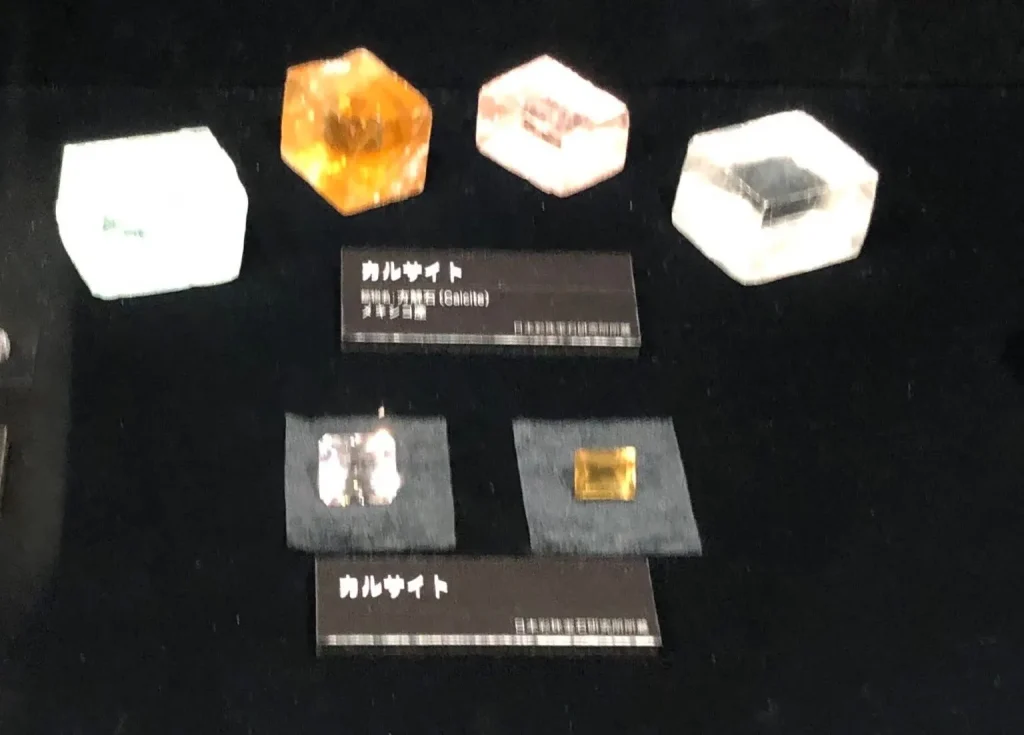

③ 三方向に劈開

・岩塩 (岩塩も鉱物です!)

など

④ 四方向に劈開

・ダイヤモンド

など

このように劈開は程度と方向があります。

ですから雲母の場合「一方向に完全」

ダイヤモンドは「四方向に完全」

などと表されます。

一方向に完全の例

下の写真は加工中のマラカイトが割れてしまった写真です

わかりやすく一方向に完全に割れていますね

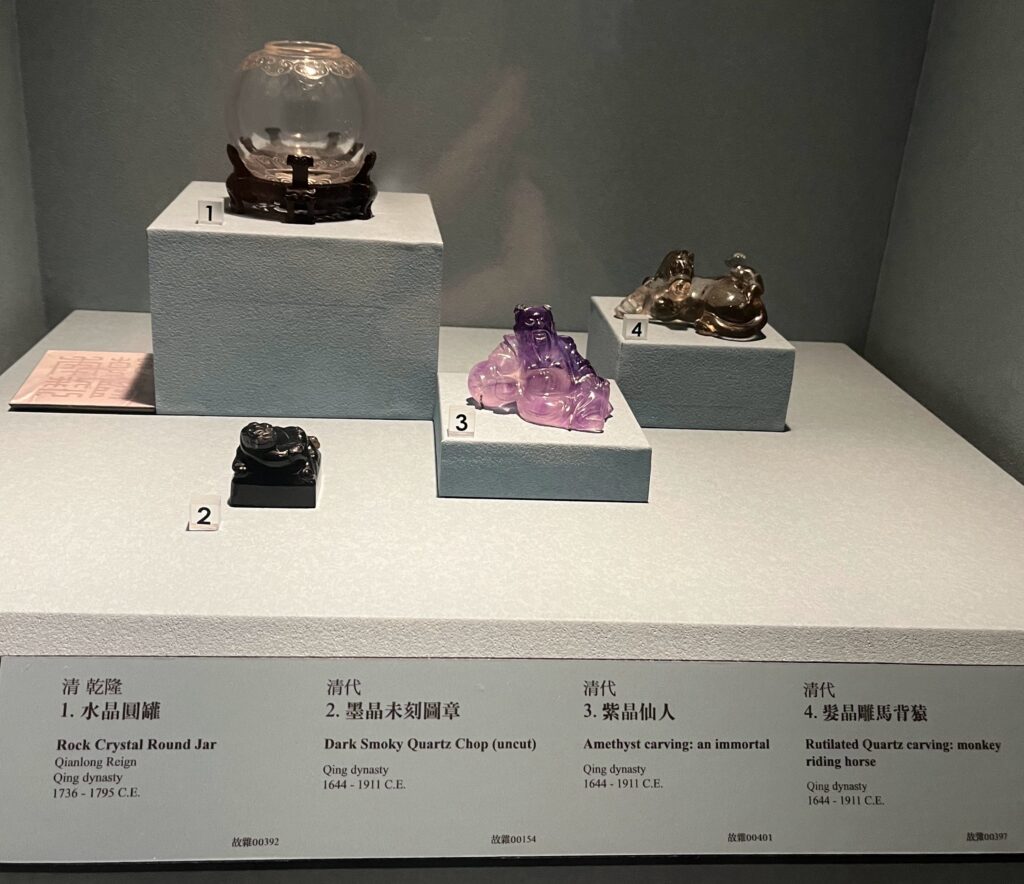

劈開のないもの

劈開がないものはパリンと割れないため彫刻や複雑な加工に向いています。

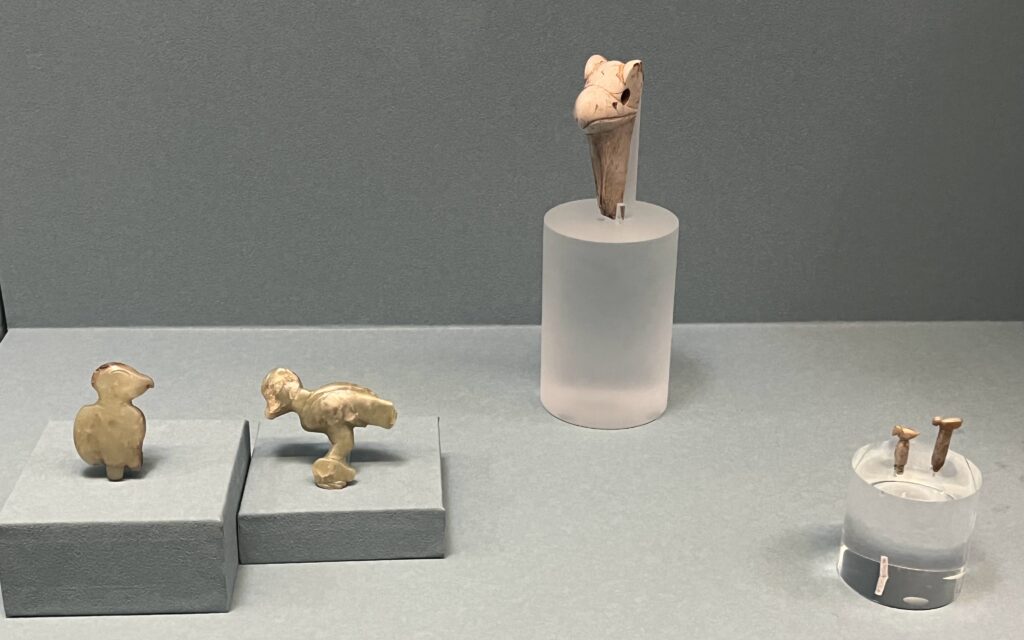

ヒスイや水晶は古くから彫刻に使われてきました。

下の写真はいずれも台湾の故宮博物院で撮ったものです。

左側の水晶の方は16〜18世紀のものですが、ヒスイは紀元前のものです!

また、自然金はとても薄く伸ばすことができるので、金箔として使うことができます。

劈開の応用① カットやデザインに

劈開が完全なものはカットが難しいとされています。

硬いのに方向によっては割れやすいからです。

19世紀まではダイヤモンドのどの方向に劈開があるのか見極めることができませんでした。

そうすると、原石と比べて大幅に小さなダイヤモンドのルースしかできないことになります。

カットをする職人さんの腕に大きく左右されてしまいます。

実際、1990年まではダイヤモンドのカットに保険がかけられていることがありました。

しかし1990年以降はダイヤモンドをレーザーでスキャンする技術が進み、劈開などがわかるようになってきました。

こうしてダイヤモンドのカットは劈開を見定め、利用することで無駄を少なくカットしたブリリアントカットなどに仕上げることができるようになりました。

劈開の応用② 鉱物の選定や区別に

劈開には「いくつの方向に劈開するか」の他に、「劈開する角度」という見方ができます。

たとえば、輝石類(クンツァイト、ヒデナイトなど)と角閃石はよく似ていると言われます。

しかし劈開の角度が約93°ですが角閃石は約124°です。

このようにして表面にある劈開面から2つの鉱物を見分けることができるのです。

宝石の強度はモース硬度ばかりではないですね。

ダイヤモンドの指輪は傷はつきにくいけれど、強い力でぶつけてしまうと割れてしまうかもしれません。

アクセサリーを外したら丁寧にしまいたいですね!

主な宝石の「モース硬度」と「靱性(外部からの圧力への抵抗)を表にまとめましたので、併せてご覧ください

![[節制]の絵の「アイリス」と「天使」?「神」?について](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2021/01/161103687535540694-3.png?resize=150%2C150&ssl=1)