これまでのあらすじ

景行天皇に東征を命じられた日本武尊(ヤマトタケル)は、服従しない者どもを言葉で手懐けていました。

焼津辺りでは騙されて火攻めに遭いましたが、叔母の倭比売にもらった草薙の剣(別名:アメノムラクモ)と火打ち石を使って無事に脱出しました。

妻「弟橘比売命(オトタチバナヒメ)」自ら犠牲に

日本武尊がさらに東方に行き「走水(ハシリ)の海」(浦賀水道)を渡る時、海峡の神が波を起こして船を回したので進むことができませんでした。

后(ここで突然、日本武尊の妻が出てきます!) の「弟橘比売命(オトタチバナヒメ)」が

御子は任務を果たして、景行天皇の元に帰ってください。

と言いました。

弟橘比売命は菅の敷物と皮の敷物と絹の敷物をそれぞれ幾重にも波の上に敷いて、その上に降りました。

その時

燃えて迫る火の 火の中に立って

私の名をお呼びくださったあなたよ!

と歌ったといいます。

すると波が自然と弱まり、船は進むことができるようになりました。

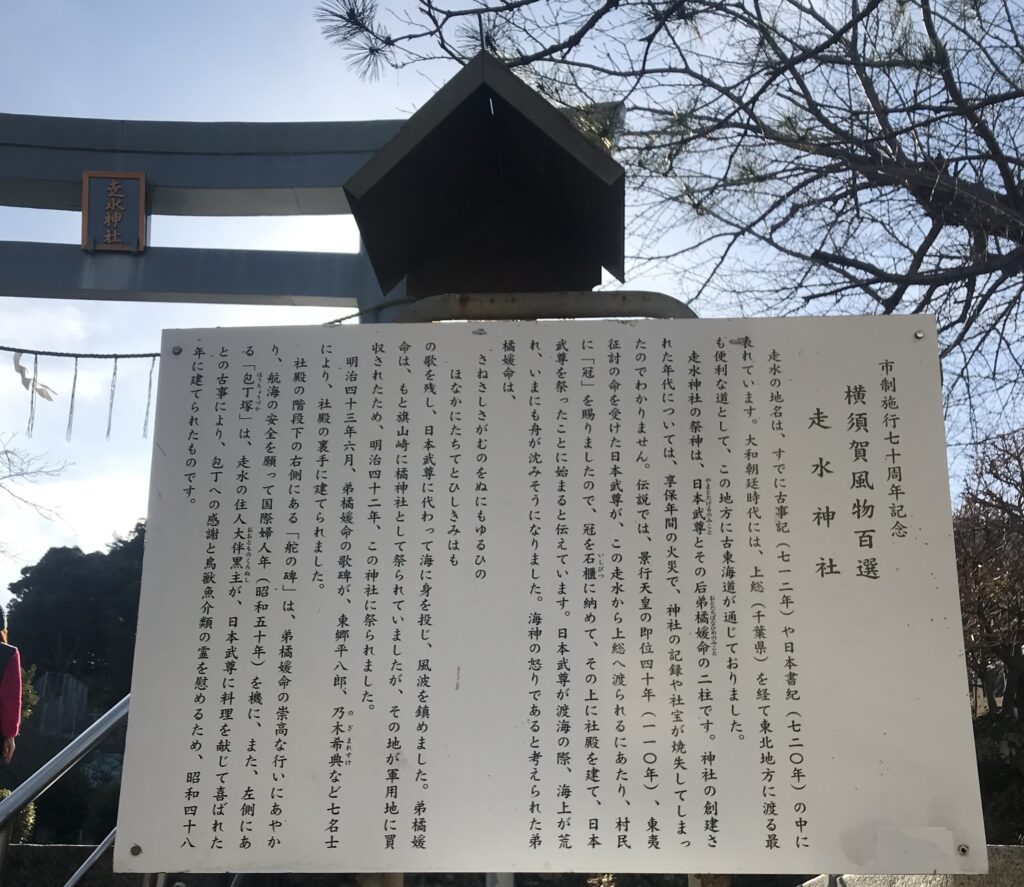

尚、横須賀市には弟橘比売と日本武尊を祀る走水神社が建立されています (写真:友達提供)

走水神社ギャラリー

🍃

それから7日後、弟橘比売命の櫛が海辺に流れ着きました。

弟橘比売命は景行紀に「穂積氏忍山宿禰(ホヅミノウジノオシヤマノスクネ)の娘」と記述されています。

穂積氏は「饒速日命(ニギハヤヒ)」の子孫なので、物部氏と同祖になります。

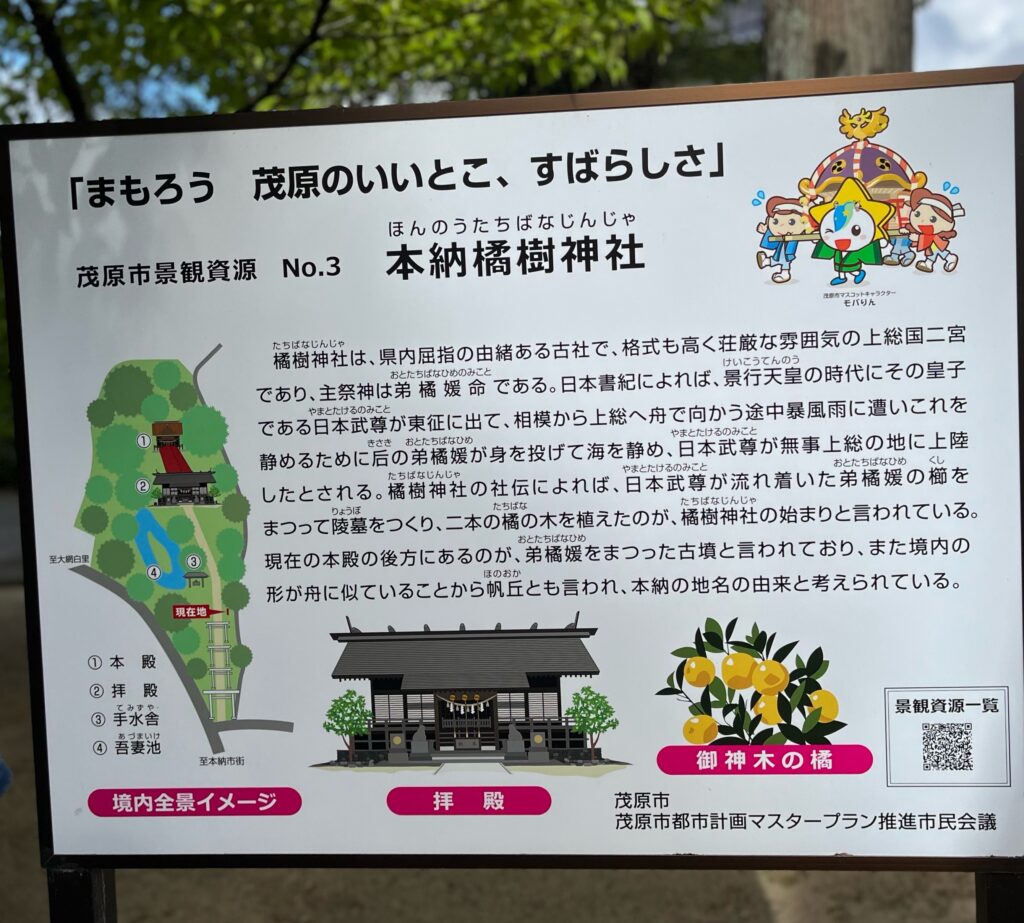

櫛が流れ着いたのは千葉県茂原市本納の橘樹神社(タチバナジンジャ)の場所と社伝にはあるようですが、他にも数説あります。

そこでその櫛を拾い、2本の橘の木を植え、御陵を作って納めました。

🍊 橘樹神社 (上総国二之宮・延喜式内社 橘樹神社)に行って来ました! 🚃

弟橘比売命を主祭神とし、日本武尊と忍山宿禰(弟橘比売命の父)が合祀されています。

ご神体は弟橘比売命の墳墓となっています。

(現在は墳墓は立ち入り禁止ですが)

寛政12年(1800年)に社殿改造のために墳丘を削ったら土器・壺・鉄器が出土したそうです。

大きな壺は弟橘比売命の遺品を納めた物と考え全て地中に埋めもどされました。

橘樹神社ギャラリー

🍃

そこからさらに東方に行き、荒ぶる蝦夷達や山河の荒ぶる神たちを全て平定し、

帰京しようとして足柄(静岡県と神奈川県の境の峠)の坂本で食事をしていると、その坂の神が白い鹿になって現れました。

蝦夷とはアイヌ人という説もありますが、ここでは東国の一般人民を指す言葉とみられます。

そこで食べ残した野蒜(ノビル)の片端で打ったところ、鹿の目に命中して死んでしまいました。

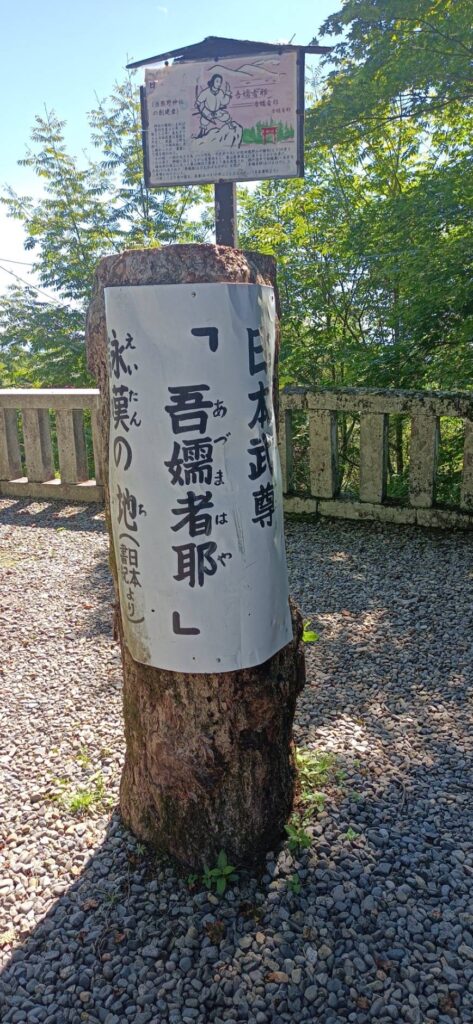

日本武尊は坂の上に立ち、三度ため息をついて

と言いました。

そこから、足柄以北を阿豆麻(アズマ、東国)というようになりました。

はやとは失われたものへの哀惜を示す助詞です。

日本神話タロット 極参 剱ノ玖(ソード9) 「苦渋」

剱ノ玖(ソード9)の意味

・正位置

不安、憂鬱、恐怖心、ストレス、ネガティブ、不眠症

・逆位置

誹謗中傷、傷心

解説文写し

海路を進んでいる時に荒波に襲われ、窮地に立たされましたが、その際、船に乗っていたオトタチバナヒメが命を投げ出し入水すると荒波は凪と変わりました。

そこからさらにヤマトタケルは快進撃を続けますが、

自分のために命を投げうってくれた妻のことを毎夜のように思い返しては苦悩しました。

参考記事

はるさん的補足 あづまはや

日本武尊が弟橘比売を偲んで

「あづまはや」と叫んだと言われる場所はいくつかあります。

日本書紀では妻を偲んだ場所を軽井沢近くの碓氷峠として、そこから以東の諸国を東国としています。

長野県と群馬県の県境に位置する碓氷峠に日本武尊が差し掛かった時に濃霧が生じて道に迷いました。

その時に道案内したのが八咫烏(ヤタガラス)だと書かれており、八咫烏を祀る熊野の神を勧請して熊野皇大神社が建立されています。

八咫烏は神武天皇を熊野で案内してくれた3本足のカラスです。

「あづまはや」については場所も含めて諸説ありますが、戦いではともすると残忍な性格を見せる日本武尊の、優しさ溢れる場面ですね。

古事記最大の英雄は素晴らしい奥様に恵まれていたというのも嬉しい限りです。

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(天地開闢から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)

![[力] AFTER TAROT『アフタータロット』](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2021/08/3CD9AB29-B5A2-4D91-AB78-A5D47C918A37-scaled.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1)