これまでのあらすじ

第11代垂仁天皇の時代は様々なものの起源が誕生しました。

この記事では「古事記」には出てこないけれど「日本書紀」には書かれている「ノミノスクネ(野見宿禰)」と埴輪の物語を紹介します。

野見宿禰

野見宿禰の系譜

野見宿禰は

「アマテラス(天照大御神)」と「スサノオ(須佐男命)」のウケイによって生まれ

出雲国造の祖となった「アメノホヒ(天菩比神)」の14代子孫と

「新撰姓氏録」に記されています。

「宿禰」というのは貴人を親しみ尊んでいう敬称です。

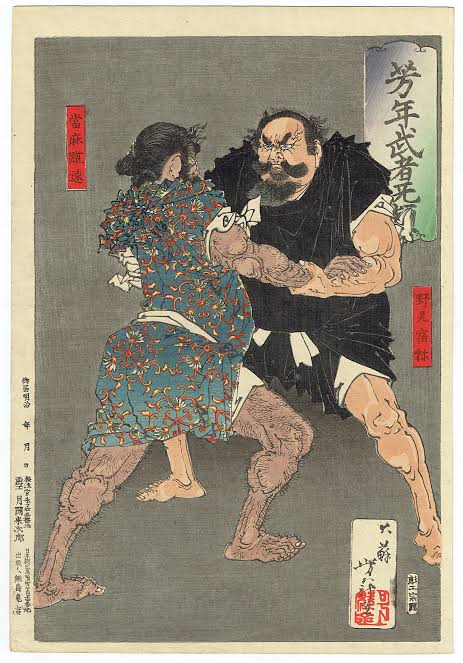

「タイマノケハヤ(当麻蹴早)」との相撲

「日本書紀」によると垂仁7年に奈良県葛城市当麻に住んでいた当麻蹴早という人物が

生死を問わない勝負を求めていることを知った垂仁天皇は

出雲から野見宿禰を呼び寄せ、角力(相撲)を取らせます。

角力とは相撲の原型のようなのですが、今のようにキチンとしたルールはなく、

どちらかが戦えなくなるまで戦い続ける物だったようです。

その結果、

野見宿禰が当麻蹴早の腰を踏み折り勝ちました。

垂仁天皇は

当麻蹴早が持っていた当麻の地を没収して野見宿禰に与えました。

垂仁天皇、殉死を禁ずる

垂仁天皇の叔父(古事記では兄弟)である「ヤマトヒコ「(倭日子命)」が亡くなった時、

近習の者たちが生き埋めにされたことに心を痛めました。

そして殉死を禁じます。

野見宿禰は出雲から土師(ハジべ)100人を呼び寄せて、土で

人馬の埴輪を作らせると

と、垂仁天皇に献上します。

多いに喜んだ垂仁天皇は

野見宿禰に土師の職を与え、

子孫の土師が代々、

天皇の葬祭を司る(古墳を造る)ことになりました。

ただし、埴輪については創作か

垂仁天皇がいつ頃の天皇なのか正確にはわかっていませんが

実在したとすると3世紀後半から4世紀前半ころの天皇だったとされています。

一方埴輪は筒状の円筒埴輪が4世紀ごろ、

人や馬を象った形象埴輪は5世紀ごろ作られたことが判明されています。

ですから、野見宿禰が垂仁天皇に埴輪を献上したというのは

創作だとされています。

また、後世の人々が巨大古墳を見て、

この任にあたった土師の祖先である野見宿禰はさぞ力持ちであったと推測して

角力で圧勝したという物語が創作されたと思われます。

はるさん的補足 当麻蹴早が角力を行った理由

「日本書紀」では「サホビコの反乱」(「日本書紀」では沙穂彦と表記)のすぐ後に角力を行ったという記述があります。

恐らくこの反乱で多くの皇族や市民が亡くなったことから、葛城の豪族だった当麻蹴早は鎮魂の意味を込めて角力を行ったのではないかと言われています。

今回で垂仁天皇のお話しは終わります。

次回から第12代景行天皇(ヤマトタケル「倭建命」の父)のお話しが始まります。

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(天地開闢から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)