天地(アメツチ)がひらいて天之御中主(アメノミナカヌシ)から伊邪那岐命(イザナキ)、伊邪那美命(イザナミ)まで、神々が生まれました。

ここまでは天上だけのお話しです。

この後いよいよイザナキとイザナミによって神生みと国生みがはじまります。

この章はイザナキとイザナミがアメノミナカヌシらから命令されて淤能碁呂嶋(オノゴロジマ)に天下りをする場面です。

淤能碁呂嶋

『古事記』における「国之常立神(クニノトコタチ)」御岩神社に行ってきました

の続きになります。

オレンジ色の🔸内は注釈です。

ここで、天津神諸(アマツカミモロモロ)は伊邪那岐命(イザナギ)、伊邪那美命(イザナミ)の二柱の神に

「この漂っている国土をつくり固めよ」と命令して

天の沼矛(アメノヌホコ)を授け、委任しました。

天の沼矛は玉飾られた矛という意味です。

「古事記」では矛という漢字は男性の性器を象徴するという見方もあります。

そこで二柱の神は、天の浮橋に立ち、その沼矛をさし下ろして、潮を「こおろ、こおろ」と音を立ててかきまぜ、引き上げる時にその矛の先からしたたり落ちた塩が積み重なって島となりました。

天の浮橋は天津神がいる天空と地上を結ぶ橋や梯子のことと思われます。

これを淤能碁呂島(オノゴロジマ)といいます。

淤能碁呂島は「おのずから凝り固まってできた島」という意味です。

イザナギとイザナミはこの後多くの島を生みますが、淤能碁呂嶋は塩が固まって自然にできた島です。

伊耶那岐命・伊耶那美命が淤能碁呂島に降りてみると、

その島には天の御柱(アメノミハシラ)と八尋殿(ヤヒロドノ)がありました。

(本文はここまでです)

天の御柱は天上世界と同質の聖なる柱。

八尋殿は立派な御殿という意味です。

「八」は数が多いという意味で使われる数字です。

「尋」は長さの単位で、「両手を広げた長さ」で約1.8メートル、つまり八尋は約15メートルですが、ここでは単に大きいという意味で使われています。

イザナキとイザナミに命令した天津神諸とは?

イザナキとイザナミは「国生み」や「神生み」をするように天津神諸(アマツカミモロモロ)に命じられました。

「古事記」では天地開闢以降にイザナキとイザナミより前に多く神々が生まれています。

天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)、高御産巣日神(タカミムスヒノカミ)、神産巣日神(カミムスヒノカミ)は、上の表で造化三神と表記されています。

しかし

造化三神という言葉を作ったのは江戸時代の国学者平田篤胤で、「古事記」には造化三神という言葉は出てきません。

宇摩志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコノカミ)と天之常立神(アメノトコタチノカミ)を加えて別天津神というと「古事記」には書かれています。

ただし、その後に出現する国之常立神(クニノトコタチノカミ)と豊雲野神(トヨクモノノカミ)までは「現れてすぐに身を隠した」ことになっています。

「身を隠した」とは何か

「身を隠した」とはどういう意味でしょうか。

「身を隠した」とあっても、この後もタカミムスヒとカミムスヒは何度か「古事記」に出てきます。

ですから「身を隠した」とは所謂「お隠れになる(死ぬ)」のではなく、「引退したけどご意見番として君臨する名誉会長のような存在」と考えるのが自然でしょう。

天津神諸とは?本居宣長説と平田篤胤説

①本居宣長説

天津神諸について本居宣長はアメノミナカヌシ、タカミムスヒ、カミムスヒ、ウマシアシカビヒコ、アメノトコタチの五柱だと解釈しています。

「タカミムスヒとカミムスヒが…」と書かれている箇所が後に出てくるので「諸」という文字は別天津神の五柱を指すであろうという考え方をしています。

②平田篤胤説

天津神諸について平田篤胤はアメノミナカヌシ、タカミムスヒ、カミムスヒの三柱であろうと解釈しています。

ウマシアシカビヒコ、アメノトコタチはその後「古事記」では何の影響力もない神なので最初の三柱は別天津神の中でも特別な存在だという主張です。

そしてアメノミナカヌシ、タカミムスヒ、カミムスヒの三柱を造化三神とよびました。

淤能碁呂嶋とはどこか

淤能碁呂嶋については「イザナキとイザナミが天下りをした島」ということで、いかにも神話(フィクション)なので実在性を考える必要は無いように思います。

しかし、「古事記」にも仁徳天皇が淡路島から詠んだ歌に

「押してるや、難波の崎から出で立ちて、我が国見をすると、アハ島 オノゴロ島 、アジマサ島も見える、サケツ島も見える、、、」

と出てくることから、さまざまな実在説があります。

絵島説

本居宣長は淤能碁呂嶋は淡路島の北端にある絵島ではないかと書いています。

イザナキとイザナミの最初の子「ヒルコ」は「不具の子」であったために(淤能碁呂嶋から)葦の舟で流されてしまうのですが西宮神社に辿り着いたという伝説があるため、(海流から)絵島から流したと考えました。

沼島(ヌシマ)説

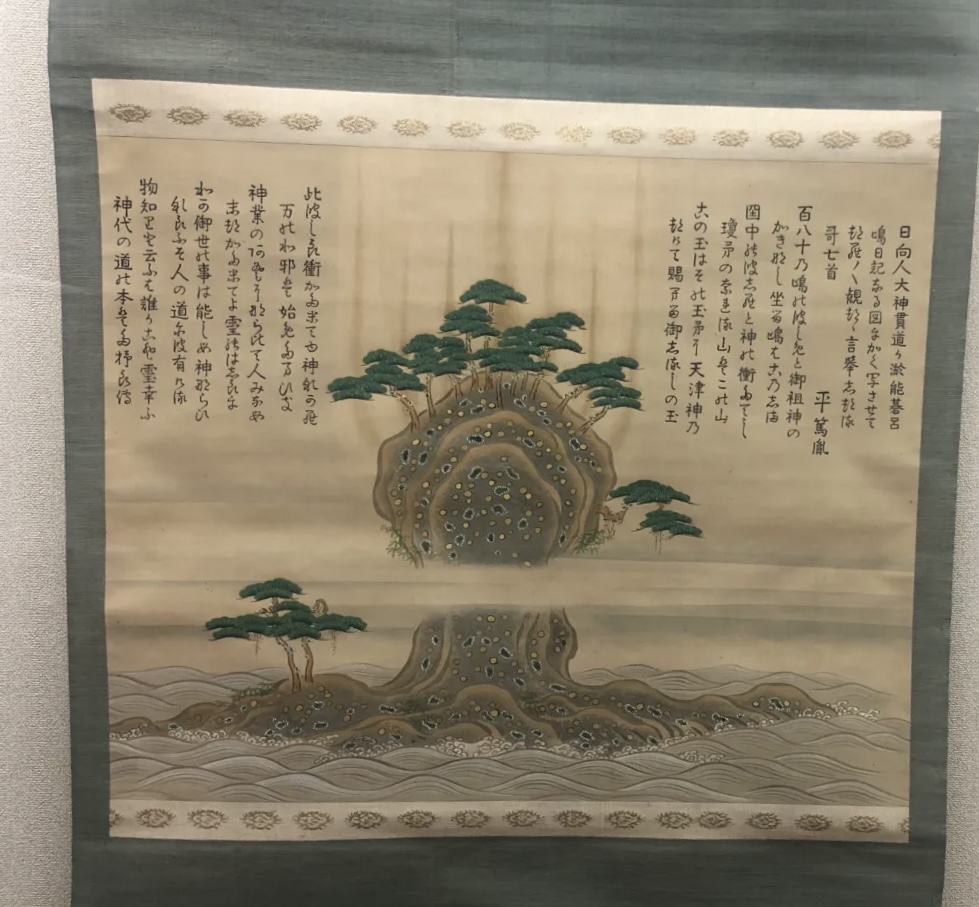

平田篤胤は淡路島の南にある沼島ではないかと考え、絵(この記事の一番上)も描いています。

仁徳天皇の歌を参考にするとアハ島を淡島明神(和歌山市の淡嶋神社)として、沼島をオノゴロ島とすれば淡路島から一望できる、という理由です。

さらに沼島には上立神岩という大きな岩があり、「天の御柱」ではないかと感じることができるため、沼島説が最も有名かもしれません。

その他に島根県の十神山、筑波山、播磨灘の家島、鳴門海峡の飛島などが「淤能碁呂嶋かも」と言われているようです。

終わりに

いよいよ神々が地上に降りて来ました。

段々、この後実在の地名が出てきます。

「古事記」の面白さの一つは神話なのにとても身近に感じられるところです。

次も楽しみにしてください。

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(天地開闢から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)

![『古事記』[イザナキとイザナミ] 「ニ神の結婚」現代語訳と解説](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2024/12/23153075-edited.jpg?fit=300%2C169&ssl=1)