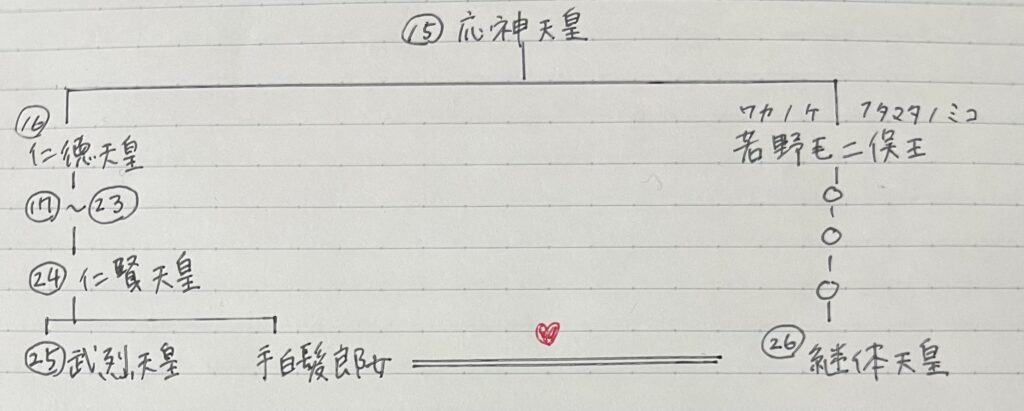

これまでのあらすじ

第25代 武烈天皇が若くして亡くなりました。

武烈天皇には子供がいなかったので、応神天皇まで遡り、

5世孫の継体天皇が天下を治めました。

継体天皇の2つの墓

前回の記事で継体天皇陵といわれる古墳が2つあることを書きました。

何故そのようなことになったか、番外編として説明します。

宮内庁が治定している継体天皇陵

宮内庁が治定している継体天皇陵は大阪府茨木市太田にある太田茶臼山古墳です。

明治時代に宮内庁により治定され、現在に至っています。

5世紀中ごろの築造か

規模が大きい前方後円墳で(全国21位、大阪府北部1位)、

臣下を埋葬する陪塚も数基みられることから、相当身分が高い人物の古墳と見られます。

継体天皇陵の場所は長らく不明となっていましたが、

江戸時代に国学者の松下見林氏が太田茶臼山古墳を継体天皇陵とする説を唱えました。

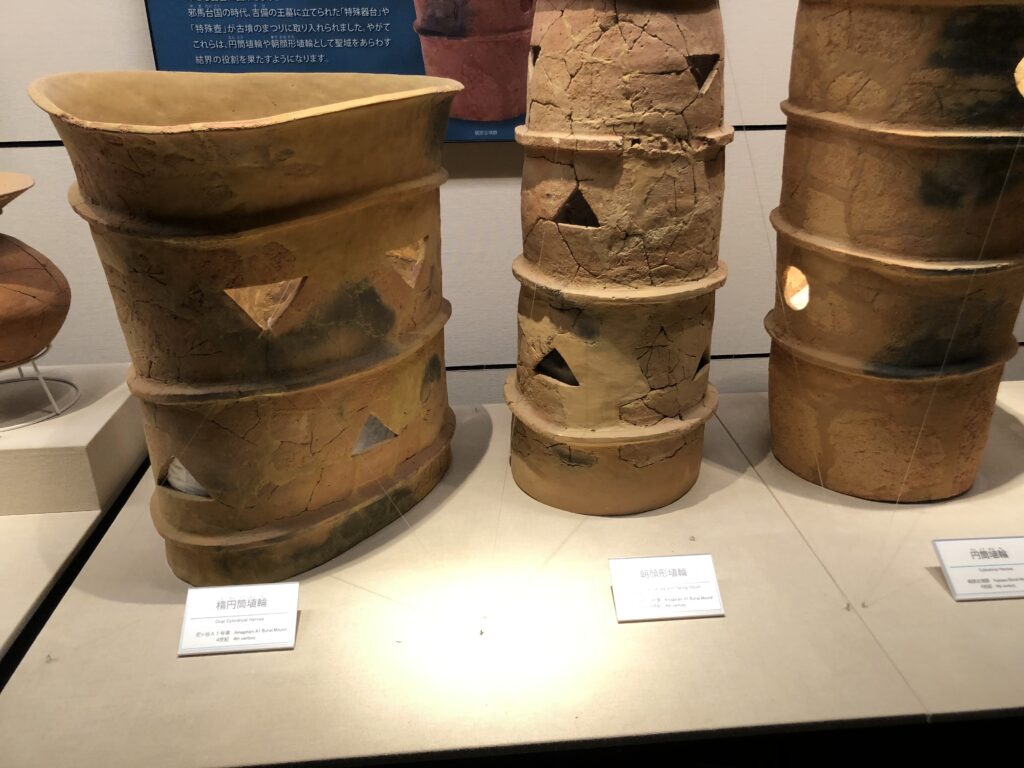

しかし、昭和、平成になって行われた発掘調査により出土した円筒埴輪や象形埴輪の特徴から、

5世紀半ばに築造されたと推定されるようになりました。

継体天皇は531年に崩御されたと考えられているため、

今では

「太田茶臼山古墳は継体天皇陵ではない」という説が有力です。

しかし宮内庁は今も太田茶臼山古墳を継体天皇陵と治定しています。

実際の被葬者ははっきりとはわかっていません。

現在、学術的に可能性が高いと言われている今城塚古墳

一方、現在、学術的に継体天皇陵ではないか、と言われているのは、

大阪府高槻市郡家新町にある今城塚古墳です。

発掘調査の結果、6世紀前半に築かれたことがわかり継体天皇と一致することがわかりました。

また、日本最大級の埴輪祭祀場 (埴輪が200体以上出土!) や

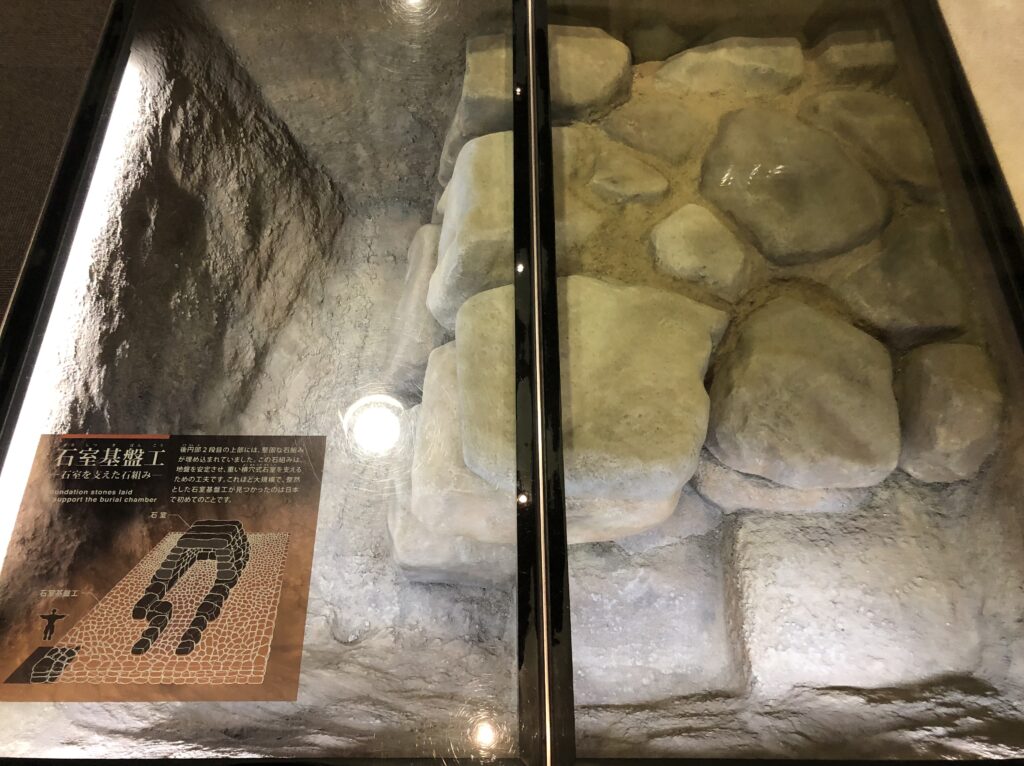

墳丘内石積といった当時の最先端の土木技術の様子も見ることができます。

いまだに宮内庁の管轄下に置かれていないため、

古墳に入ることができる唯一の天皇陵です。

おかげで古墳がどのように造られ、

崩御された天皇がどのように祀られたか知ることができます。

たくさんの埴輪からは当時の生活様式がわかります。

また古墳の中の埴輪の並び方も再現されているので、どのように埋葬されたかもわかります。

私が訪れた時はあいにく大雨だったのですが、墳丘に登ることもでき、

たくさん並んだ埴輪を見ることもできました。

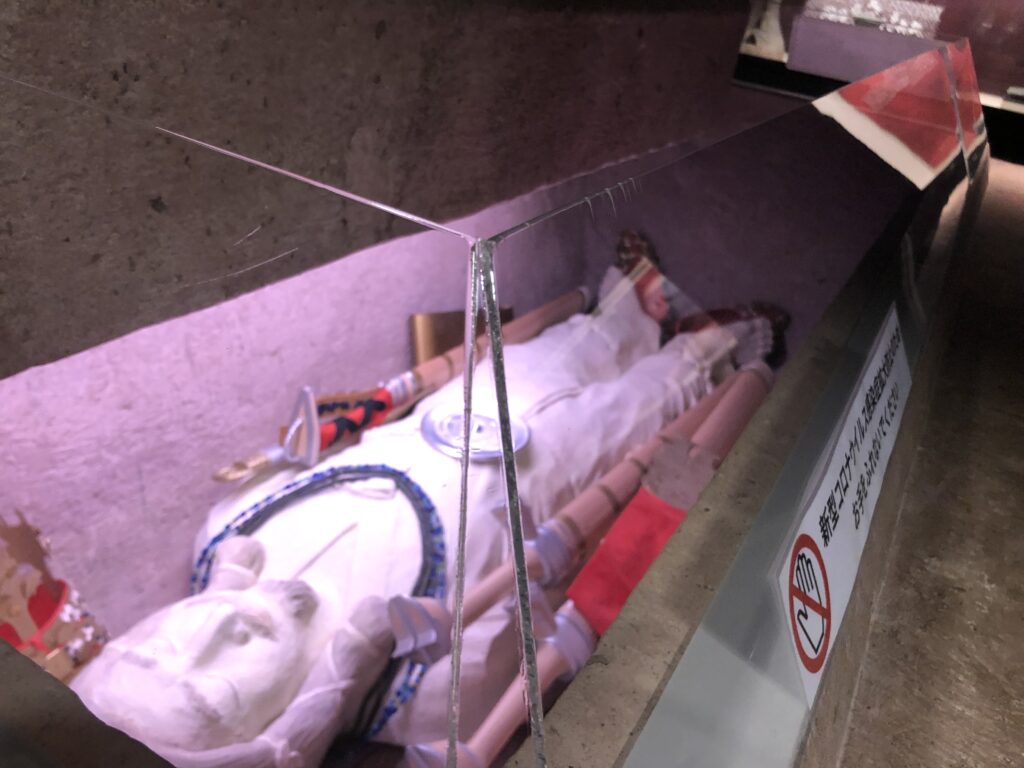

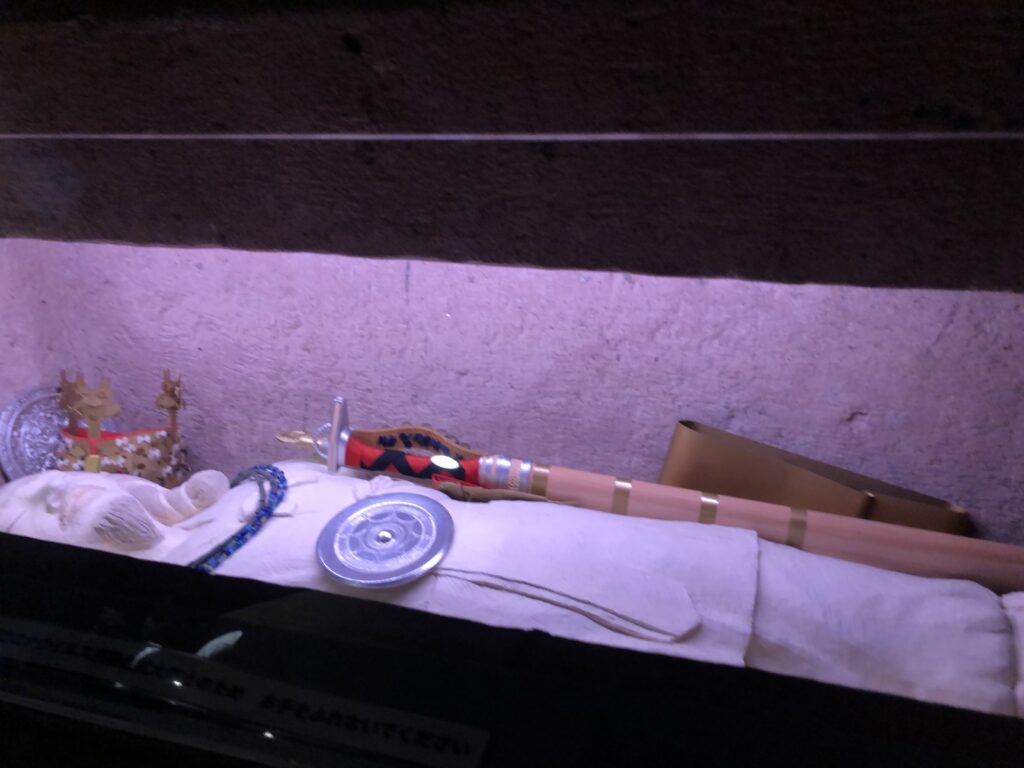

併設されている「今城塚古代歴史館」には継体天皇の棺のレプリカがあり、棺の中も再現されています。

この棺は熊本県の宇土市から海を渡って運び込まれたことがわかっています。

埴輪、勾玉や鏡の展示があり、当時の祭祀の様子が想像できます。

継体天皇は謎が多い天皇ですが、今城塚古墳が公開されていることにより、古代史の謎が少し解明されました。

お墓だと考えると、墳丘の上に上がるのは申し訳なく思えますが、

古代の歴史ロマンは十分に感じられ、興奮しました。

古代史好きな方は一度いらしてみることをオススメします!

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(天地開闢から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)