![『古事記』[序文]②「古事記の企画」口語訳と解説 稗田阿礼について](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_8297-scaled.jpeg?fit=2560%2C1440&ssl=1)

「古事記」には序文があります。

「古事記」を編纂した太安萬侶が元明天皇に献上した際の上表文とされています。

・君主に文書を奉ることや

・その文書

のことです。

序文は「過去の回顧」「古事記の企画」「古事記の成立」という項目があります。

この記事では「古事記の企画」を読み解いていきます。

「古事記の企画」のあらすじ

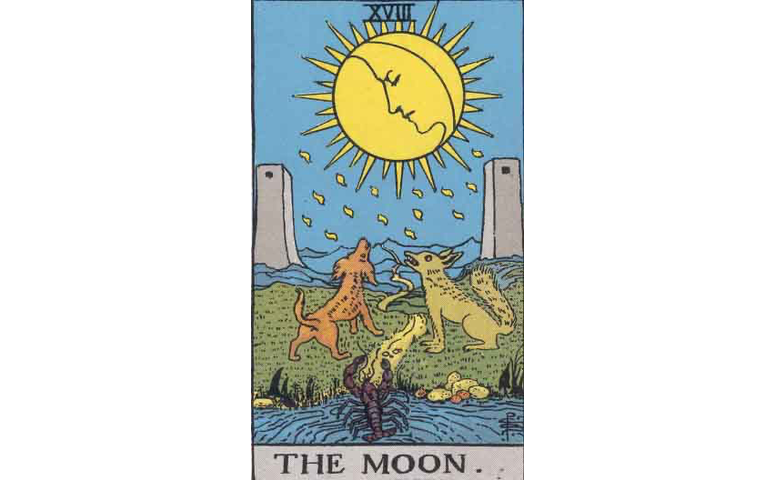

672年に起きた壬申の乱および天武天皇の素晴らしさと正当性を強調。

天武天皇が今までの歴史書を正しく一本化して天皇政治を正当化するために「古事記」の編纂を指示した。

稗田阿礼に帝紀や旧辞を読ませて暗唱させていたが「古事記」の編纂の前に天武天皇が崩御(686年)してしまった。

壬申の乱とは

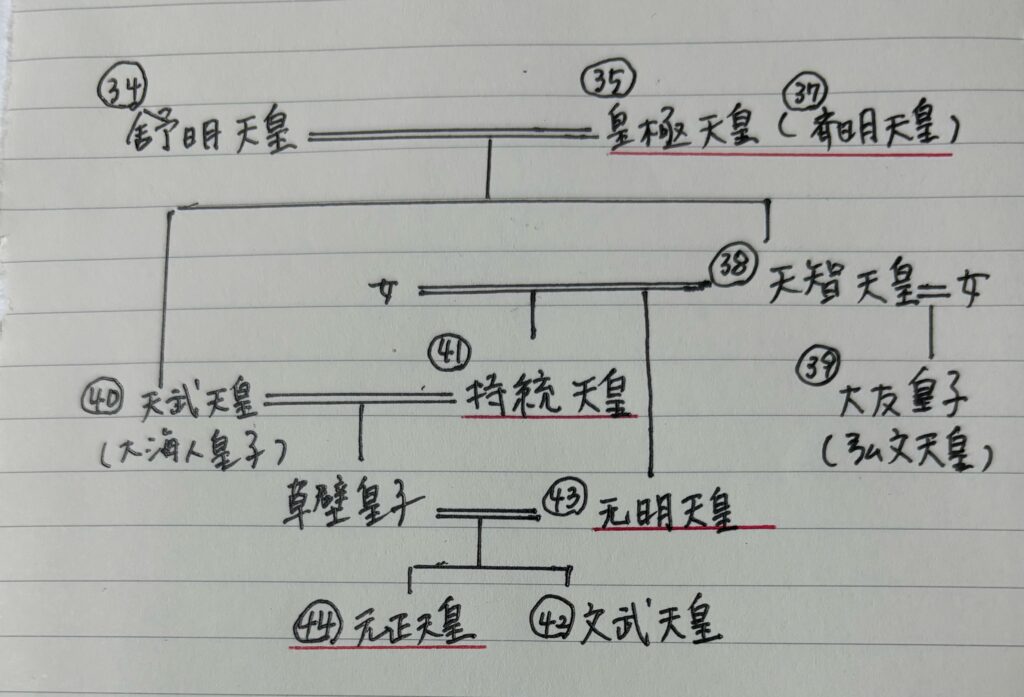

「古事記」を献上された元明天皇は

・天智天皇の娘

・大友皇子の異母兄弟

・天武天皇と持統天皇の息子である草壁皇子の妻

・天孫ニニギのモデルか?と言われる文武天皇の母

です。

壬申の乱を簡単に説明すると、

672年に天智天皇が崩御された後、皇位継承をめぐって天智天皇の長男である大友皇子(明治時代に第39代 弘文天皇の称号を追号)に対し、天智天皇の弟である大海人皇子(第40代 天武天皇)が挙兵して勝利した内乱です。

「古事記」や「日本書紀」は勝利した天武天皇が命じて編纂されたこと。

を念頭に置いて読んでいただくとわかりやすいかもしれません。

「古事記」上巻 序文「古事記の企画」の口語訳

飛鳥の清原大宮で日本を御統治された天武天皇の御世になりました。

(天智天皇崩御から壬申の乱まで)

(その過程を述べると)吉野に引き篭もった大海人皇子は皇太子ながら、天に昇る前の水中の龍のような徳をお持ちで、しきりに轟く雷のように即位の時機が到来してその徳を発揮されようとしていました。

夢の中(神の声を聞くために床に入る儀式)で聞かれた神託の歌を聴き、夜の川に行って(道教的な)占いをしたところ黒雲の広がるのを見て、やがて(ご自分が)皇位を継承されることを予知されたのです。

しかし天命の時が到来しないので、(大海人)皇子は皇太子の地位を去って、蝉が殻を脱ぐようにお召し物を脱いで法衣に着替え、出家のために吉野山に籠もり皇位を望まない立場を示しました。

(その後)天運と兵が備わったので東国に虎のように勇ましく進出されることになりました。

大海人皇子は素早く輿(コシ)を進めて、山を越え川を渡り、その軍勢は雷電のような凄まじい勢いで進撃しました。

(大海人皇子の息子の高市皇子)が率いる軍は稲光のように先行しました。

(大海人皇子が)矛を杖としてつくと威勢があがり、勇士が煙のように四方から起こり(大海人皇子が進む所の)赤い旗が兵器を輝かして、悪者ども(大友皇子率いる近江の朝廷軍)は、砕け易い瓦が崩れるように敗れ去ったのです。

こうしてまだ何日も経たないうちに、邪気は自然に清められました。

(壬申の乱に勝利した後から天皇としての天武天皇)

そこで(天武天皇は周の武王と同じように)戦に用いた牛や馬を放って休息させ、心安らかに大和に帰り、(漢の劉邦と同じように軍の)旗を巻き矛を収めて、戦勝を喜んで歌い踊り、飛鳥の都に滞在されました。

木星が酉の年の位置にある2年の2月に大海人皇子は、清原大宮で高御座(タカミクラ)に昇って御即位されました。

(天武天皇の)政治は、古代中国の黄帝(コウテイ)に勝り、聖賢は周の武王にも勝っておられました。

(天武天皇は天子のしるしとしての三種の)神器を承け継いで天下を統治し、天照大御神(アマテラス)の御霊を継承して国の隅々まで統合なさいました。

善き政治が行なわれたので、陰陽の二気が正しく作用し、また、木火土金水の五行が順序正しく循環(陰陽五行)しました。

天皇は神の教えを崇敬して人民にも勧めて、優れた徳政を行なって、その及ぶ範囲を国内に広められたのです。

その上、天皇の英智は海のように広く、上古の事を深く探究され、御心は鏡のように明るく輝いて、先代の事をはっきり見通されました。

(天武天皇が「古事記」の編纂を命令)

(そして天武天皇は681年に)

「私の聞くところによれば、諸家に伝わっている帝紀(天皇の正史)および本辞(諸氏族の家伝)には、真実と全く違い、多くの虚偽を加えたものがあるようだ。

今この時に、その誤りを改めておかないと、何年も経たないうちに、その正しい真実は失われてしまうに違いない。

そもそも、帝紀と本辞は、国家組織の骨格を示すものであり、天皇政治の基本となるものである。

そこで正しい帝紀を選んで記し、本辞をよく検討して、偽りを削除し、正しいものを定めて、後世に伝えようと思う」

と仰せられました。

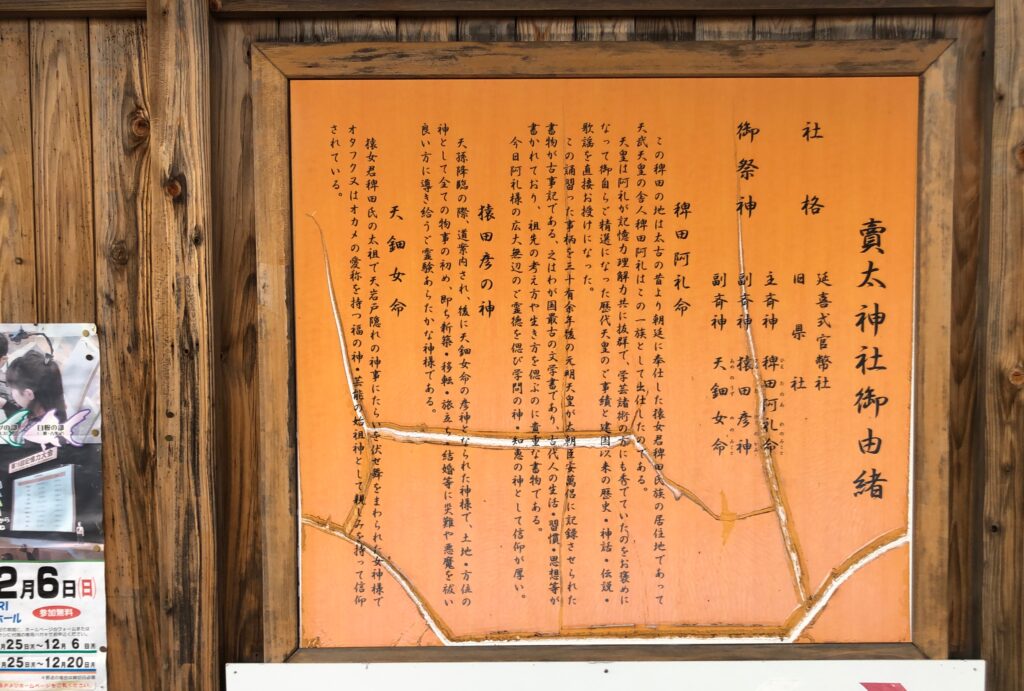

その頃、氏は稗田(ヒエダ)名は阿礼(アレ)年は二十八歳になる舎人(トネリ・天皇の護衛を主な任務にする下級役人)が(天武天皇の)お側に仕えていました。

この人は生まれつき聡明で、一目見ただけで暗唱することができ、一度耳に聞いたことはすべて記憶することができました。

そこで天皇は阿礼に仰せられて、帝皇の日嗣(ヒツギ・天皇代々の継承)と先代(サキツヨ・諸家代々)の旧辞(フルコト・古伝)を誦み習わせられました。

しかしながら、年月が経ち天武天皇が崩御され、時世が移り変わってしまいその御計画は完成には至らなかったのです。

(本文ここまで)

はるさん的補足 稗田阿礼について

太安萬侶が実在したことは確認されましたが、稗田阿礼は確認されていません。(参考記事「古事記序文 過去の回顧」)

一説には天の岩屋戸神話で活躍したアメノウズメの後裔と言われています。

役職が舎人ということで、当然のように男性だと思われていましたが、江戸時代の国学者平田篤胤が「稗田阿礼は女性だった」という説を唱えました。

アメノウズメがシャーマン的な能力を発揮した女神であり、猿女(サルメ)の祖であること。

猿女とは

鎮魂祭に奉仕する女性で

古くは原始的呪的な伝統をひく滑稽な歌舞をもって宮廷神事に仕えた巫女のこと

稗田という姓は奈良県大和郡山市の地名に基づくもので、猿女氏と稗田氏が同族であったと考えられること。

平安朝に存在した稗田氏族の女官職はオバからメイに継承されていた。それは生涯独身で過ごす巫女職の継承法であったこと。

から考えて稗田阿礼は巫女(つまり女性)であった。

と平田篤胤は主張したのです。

太安萬侶は昭和になってから実在したことが確認されましたが、稗田阿礼のことは何もわかっていません。もう少ししたら分かるでしょうか。

巫女であるとすると、

・「古事記」には「日本書紀」にない神話が多く載っていること

・神話が伝承する口調で書かれていること

の説明がつくように思えます。

わかっていないことが多いのでそんな想像をするのも「古事記」の楽しみの一つですね。

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(序文から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)