前のページ(71)「ニニギとコノハナサクヤヒメの出会い」

次のページ(73)「ニニギとコノハナサクヤの結納、バナナ型神話

これまでのあらすじ

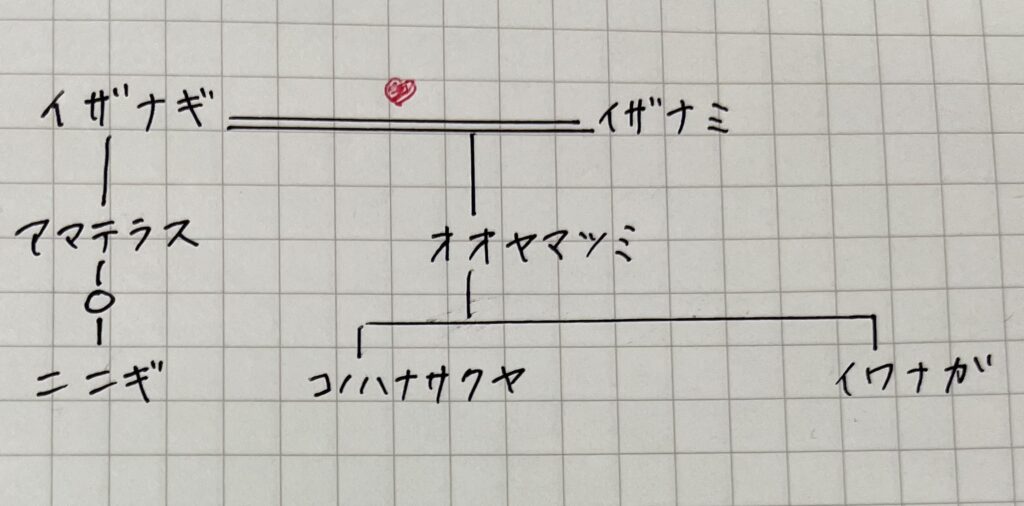

地上を治めるために、高天原から降臨した「ニニギ(邇邇芸)」は笠沙の岬で「コノハナサクヤヒメ(木花之佐久夜比売)」と出会い、お互い恋に落ちます。そして「コノハナサクヤヒメ」の父「オオヤマツミ(大山津見)」に結婚の許しをもらいに行きました。

『日本神話タロット』鏡ノ参

「ニニギとコノハナサクヤの祝宴」

鏡ノ参(カップ3)カードの意味

・正位置

愛が深まる、発展、成長、幸福な展開、団体行動

・逆位置

節操がない、三角関係、無関心

『日本神話タロット 極参』

鏡ノ参

「祝宴」解説文(写し)

コノハナサクヤがアマテラスの孫ニニギに求婚されたことに喜んだオオヤマツミは、

すぐさま結婚を承諾し、さらに姉のイワナガヒメ(石長比売)も共に嫁がせようとしました。

参考記事

「古事記」におけるこの場面

「ニニギ」が使いを送って娘を乞うと「オオヤマツミ」はたいそう喜んで、

姉の「イワナガヒメ」を添え、

数多の結納品を持たせて娘を差し上げました。

はるさん的補足

「妻問婚」と「姉妹婚」

古代日本の結婚の多くは「妻問婚」だったのではないかと言われています。

妻問婚とは

「妻問婚」とは、夫婦は別居し妻は実家にいて、旦那さまが来たい時に客として来るという形式の婚姻です。

妻屋とよばれる家を実家の近くに建て、妻はそこに住むこともあるようです。

子供は妻方で生まれ育ちます。

結婚したものの、いつまでも旦那さんが来てくれないというケースもありますが、女性側にも恋愛の自由がありました。

ですから多夫多妻になることも珍しくありませんでした。

「古事記」を読むと、この頃の女性の地位はその後の封建社会よりもかなり高かったことがわかります。

前の記事で、「ニニギ」が「コノハナサクヤヒメ」に会って最初に聞いたのが父親の名でしたね。

「妻問婚」の場合は、夫が妻側の父親の家に行くことになりますから、父親への挨拶は大切です。

「オオクニヌシ(大国主命)」が

「スセリヒメ(須勢理毘売)」や

「ヌナカワヒメ(沼河比売)」にした婚姻は「ヨバイ」という物。

その後お互いの合意があればそのまま結婚するという、こちらも由緒正しい日本の婚姻の形式です。

姉妹婚とは

「姉妹婚」とはその家の複数の姉妹と結婚することです。

この時代、家と家の絆を深めるために「姉妹婚」をすることもあったようです。

(姉妹で嫉妬して殺し合いケンカにならなかったのでしょうか?)

前の記事で、「ニニギ」が「コノハナサクヤヒメ」に会って、父親の名の次に聞いたのが兄弟の有無でしたね。

この場面で「オオヤマツミ」は一言の断りもなく「イワナガヒメ」を添えています。

「姉妹婚」が当然だという行動です。

この後の展開

後日、別の記事に詳しく書きますが、

この後「ニニギ」は「イワナガヒメ」が醜いことを理由に結婚を拒否し、

「コノハナサクヤヒメ」の妊娠に対しては自分の子かを疑います。

よく「ニニギ」は酷い

などと言われますが私は「ニニギ」が「コノハナサクヤヒメ」を本当に愛していたからなのではないかと思うのです。

妻は一人でいいし、可愛い「コノハナサクヤ」がヨバイされてないか心配だし、、、と。

「ニニギ」は

妻の恋愛が自由な「妻問婚」や

家と家の絆を深めるための「姉妹婚」という制度に合わなかったとも言えるでしょう。

古事記の他の記事

古事記の他の記事はこちらからご覧ください。

上巻(天地開闢から海幸彦山幸彦)

中巻(神武天皇から応神天皇)

下巻(仁徳天皇から推古天皇)

前のページ(71)「ニニギとコノハナサクヤヒメの出会い」

次のページ(73)「ニニギとコノハナサクヤの結納、バナナ型神話

![[正義] AFTER TAROT『アフタータロット』](https://i0.wp.com/harusantarott.com/wp-content/uploads/2021/08/DB9A1356-4F4F-451C-A1F4-5C2ED61E709B-scaled.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1)