前の記事 「トヨクモノノカミ」

次の記事 「ツノグイノカミ・イクグイノカミ」

宇比地邇神・須比智邇神 (ウヒヂニノカミ・スヒヂニノカミ) は『古事記』では神世七代に属する神です。

国が形成されていく過程で、泥や砂の神として現れたと言われています。

宇比地邇神・須比智邇神 (ウヒヂニ・スヒヂニ) は男女一対で一代と数えられています。

「古事記」における宇比地邇神・須比智邇神 (ウヒヂニ・スヒヂニ)

宇比地邇神・須比智邇神 (ウヒヂニ・スヒヂニ) は神世七代の三段目に登場します。

古事記の「天地の創成」全文の読み解きは

「古事記」における国之常立神 御岩神社に行ってきました

をご参照ください。

まず出現!別天津神(コトアマツカミ)

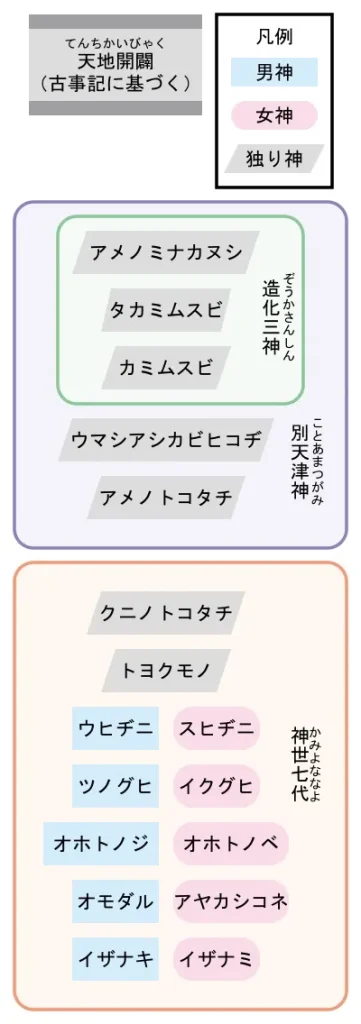

「古事記」では天と地とが初めて分かれて開闢の時に、造化三神と呼ばれる天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)、次に高御産巣日神(タカミムスビノカミ)、次に神産巣日神(カミムスビノカミ)が高天原に現れ出て姿を消します。

その後宇摩志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコノカミ)と天之常立神(アメノトコタチノカミ)が出現し姿を消します。

ここまでを別天津神と呼びます。

次に神世七代(カミヨナナヨ)! ここに宇比地邇神・須比智邇神 (ウヒヂニ・スヒヂニ) が登場します

別天津神の後に国之常立(クニノトコタチ)次に豊雲野神(トヨクモノノカミ)が出現します。

豊雲野神までは性別の無い独神です。

そして登場するのが宇比地邇神・須比智邇神 (ウヒヂニ・スヒヂニ) という一対の神です。

宇比地邇神が兄(男)神、須比智邇神が妹(女)神です。

豊雲野神までの神は出現してすぐに姿を隠しますが、

宇比地邇神・須比智邇神以降は姿を隠したという記述がありません。

神世七代とは

神世七代は天之常立神 (アメノトコタチ・別天津神の最後の神) までに成立させた「天の礎」の後に「国の礎」を成立させた神々と考えることができます。

意味する所は

(1)国土の形成を表すとする説

(2)地上の始まりを担う男女の神の身体(神体)の完成を表すとする説

(3)地上に於ける人類の生活の始原を表すとする説

などがあります。

宇比地邇神・須比智邇神とはどんな神か

宇比地邇神・須比智邇神をお名前から考える

・宇比地邇神

「宇」、、、泥 (古語で「ウキ」)

「宇比地」は初泥(ウイヒヂ)の音約

「邇」は親愛を表す接尾語とすると

宇比地邇神は最初の泥土という意味になります。

・須比智邇神

「須」、、、砂

「比智」は泥土

「邇」は親愛を表す接尾語とすると

須比智邇神は砂と泥土という意味になります。

「泥土・砂の神」の解釈

①神世七代の意義を

「国土の形成を表すとする」と解釈するなら

大地(国之常立神)と原野(豊雲野神)の形成を受けて、

人類の居所の成り立つ土砂の形成を表す神と取り

水分を多く含む泥土は

植物の生長を保障する豊かな土地を意味しているという説

②神世七代の意義を

「地上の始まりを担う男女の神の身体(神体)の完成を表すとする」と解釈すると

神々生成の土台となる豊雲野神の渾沌の中から生まれた男神の原質・女神の原質の神と取り

神の形を完全なものとして顕現していくための生成の材料となる泥の神と砂の神と解する説。

その他にも

③家や聚落の守護神の依り代である盛り砂の類の神格化とする説。

④土地を鎮めるための男女一対の盛り土の神格化とする説。

などがあります。

「日本書紀」における ウヒヂニ・スヒヂニ

「日本書紀」では

・ウヒヂニノカミを埿土煮尊、泥土根尊(ウヒシネ)

・スヒヂニノカミを沙土煮尊、沙土根尊(スヒヂネ)

と表記していますが「古事記」と同じ神であると思われています。

「煮る」という文字から海水を煮て作る塩の神と解釈されることもあります。

終わりに

天地が開闢し、天の礎が完成しました。

地の礎として国之常立(クニノトコタチ)が出現して土台を創り、豊雲野神(トヨクモノ)が出現して豊穣をもたらす雨雲を創りました。

宇比地邇神・須比智邇神はさらに生物の生成を促す肥沃な土地が固まってきたことを意味するのでしょう。

こうして国がだんだん出来上がってきます。

次は角杙神(ツノグイノカミ)と活杙神(イクグイノカミ)、いよいよ芽が出て植物が生え始めます。

宇比地邇神・須比智邇神を祀る神社は多くありませんが

熊野の熊野速玉大社さんには多くの神々と共に宇比地邇神が祀られています。

前の記事 「トヨクモノノカミ」

次の記事 「ツノグイノカミ・イクグイノカミ」